Bräuchte es vonseiten der Politik einen besseren qualitativen Bodenschutz statt primär quantitativen?

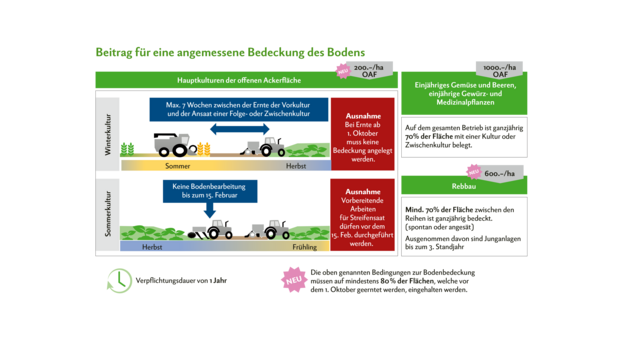

Lisa Casarico: Es gibt bereits gesetzliche Regelungen und Grundlagen für den qualitativen Schutz von (landwirtschaftlichen) Böden. Darüber hinaus schreibt der ÖLN eine Bodenbedeckung vor, wenn die Kultur vor dem 31. August geerntet wird, sowie Sanktionen bei starker Erosion. Die Standards für die Fruchtfolge fördern die Bodenqualität ebenfalls. Einige Labels haben jedoch etwas strengere Normen.

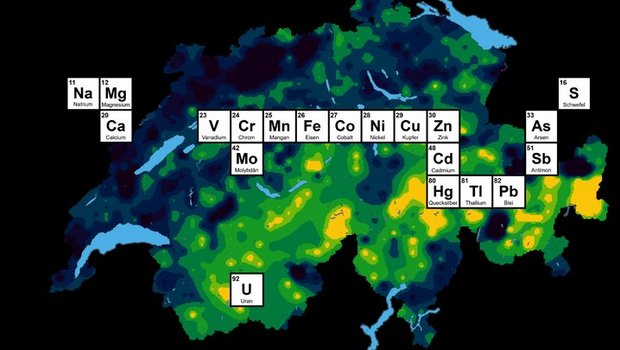

Da es oft aufwendig ist, qualitativen Bodenschutz zu messen, sind Anreize für Schutzmassnahmen vorteilhaft. Verbindlichere Massnahmen sind angesichts der auch lokal grossen Unterschiede beim Boden und in Bezug auf die Kontrollierbarkeit schwierig.

Die Bodenstrategie des Bundes sieht eine stärkere Sensibilisierung für Wert und Empfindlichkeit von Boden vor. Ist die Landwirtschaft selbst ausreichend sensibilisiert?

Das Bewusstsein für Bodenschutz und -qualität wächst. Vor allem der Klimawandel unterstreicht die wichtige Rolle des Bodens, um den höheren Risiken zu begegnen.

Die Ressourcenprojekte des Bundes ermöglichen es, Wissen zu vertiefen und Verbesserungen praxisnah zusammen mit den Bauern zu erreichen. Die Akzeptanz in der Basis wächst.

Wie sieht es in der Politik aus?

Die Politik unterstützt in Form von Produktionssystembeiträgen (PSB) und Ressourcenprojekten. Das Beispiel von «Terres vivantes» ist sehr vielversprechend, um die getroffenen Massnahmen in die Breite zu bringen.

Wissenschaftler bestätigen den Beitrag der Konservierenden Landwirtschaft für den Bodenschutz. Müsste sie in Aus- und Weiterbildung stärker thematisiert werden?

Eine Überarbeitung der Grundausbildung läuft und soll im Schuljahr 2026/2027 in Kraft treten. Es sieht so aus, dass konservierende Anbau-methoden integraler Bestandteil der Ausbildung werden, ebenso wie die Beobachtung des Bodens und seiner Eigenschaften. Das ist sehr erfreulich.

Viele landwirtschaftliche Kompetenzzentren bieten bereits Weiterbildungen zu diesen Themen an. Zudem gibt es Erfahrungsaustausche.

Reicht die finanzielle Förderung für bodenschonende Verfahren und Bodenbedeckung aus?

Die Bundesgelder sind ja nicht unbegrenzt und ihre Verteilung führt immer zu Diskussionen. Die Anfangsinvestitionen für neue Verfahren sind oft hoch. Zudem ist es mit Risiko verbunden, die Anbaumethoden zu ändern, bis sich das System eingespielt hat. Daher sind Fr. 250.–/ha ein Anreiz, aber wohl nicht ausreichend, um diese Praxis für Landwirte attraktiv genug zu machen, die nicht schon überzeugt sind.

Wichtig wären auch Markt und Konsumenten, die über den Absatz die Produktion attraktiver machen können.

Braucht es neben der politischen «Bauernlobby» eine Lobby für den Boden – oder ist bzw. sollte das ein und dasselbe sein?

Es stimmt, dass es da Interessenkonflikte gibt. Aber die Bodenqualität ist ein zentraler Aspekt der landwirtschaftlichen Produktion. Das gehört unbedingt zusammen. Es ist also im Sinne aller, diese Interessenkonflikte zu minimieren und Lösungen zu finden, die sich für möglichst viele eignen. Der Erhalt der Bodenqualität sollte nicht auf Kosten seiner Produktionskapazität gehen, sondern beides ist zu verbinden.

Wie setzt sich der SBV politisch für den qualitativen Bodenschutz ein?

Aufgrund der Wichtigkeit der Ressource Boden hat der SBV die personellen Ressourcen für diesen Bereich erhöht. Da man nicht alles politisch beeinflussen kann (z. B. Landmaschinen, Erntezeitpunkte) und immer die Gesamtsituation zu betrachten ist, setzen wir auf Sensibilisierung, Projektunterstützung und Forschung.