Kurz & bündig

- Hagel, Starkregen, Trockenheit, Schnee und Tierseuchen können durch Versicherungen abgedeckt werden, jedoch nicht immer in vollem Umfang.

- Auch Politik ist ein Risiko: Vorschriften und häufige Änderungen beeinflussen die Landwirtschaft stark und erschweren wirtschaftliche Entscheidungen.

- Neben Versicherungen sind betriebliche Anpassungen entscheidend, um Risiken nachhaltig zu bewältigen.

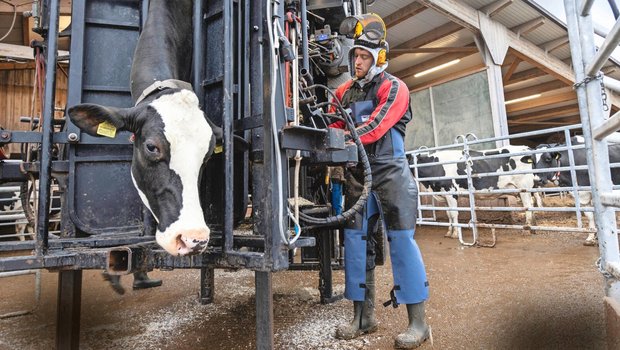

Rico Kägi führt im zürcherischen Winterberg einen Betrieb mit einer Tierhalter- und ÖLN-Gemeinschaft. Zum Betrieb gehören neben 80 Milchkühen verschiedene Ackerkulturen und in einer AG auch eine Biogasanlage. Kägi bringt zum Gespräch zwei gut gefüllte Ordner mit Versicherungsunterlagen in den Aufenthaltsraum des Betriebs mit.

Der Landwirt hat seine Ackerkulturen bei der Schweizer Hagel mit der Ackerbau-Pauschalversicherung plus versichert. Damit ist die ganze offene Ackerfläche gegen Schäden wie Schneedruck, Starkregen, Trockenheit und Auswuchs versichert.

Robert Finger ist Professor für Agrarökonomie und Agrarpolitik an der ETH Zürich und forscht unter anderem zu Versicherungen. Er beobachtet, dass die durch den Klimawandel bedingten Extremwetterereignisse LandwirtInnen und Versicherungsunternehmen beschäftigen. «Die Versicherungen passen ihre Angebote an», sagt er.

Doch nicht nur das Wetter beschäftigt die Landwirtschaft. Aktuell sind es Tierseuchen wie die Blauzungenkrankheit und die Maul- und Klauenseuche (MKS). Wer seine Schweine oder Rinder bereits bei der Schweizer Hagel mit einer Tierseuchenversicherung versichert hat, ist auch gegen die finanziellen Folgen von Maul- und Klauenseuche geschützt.

Wer sich hingegen neu versichern wollte, weil die Seuche in Deutschland ausgebrochen ist, musste sich Ende Januar 2025 gedulden: Die Schweizer Hagel stellte keine neuen Offerten mit MKS-Deckung aus. Die Situation sei mit einem brennenden Haus vergleichbar, das sich auch nicht mehr versichern lasse, sagte Luzia Kaufmann von der Schweizer Hagel gegenüber der BauernZeitung.

Aktuell ist die Blauzungenkrankheit bei der Milchvieh- und Mutterkuhversicherung der Schweizer Hagel nicht gedeckt. Eine Deckung der Schäden durch die Blauzungenkrankheit werde monatlich geprüft.

«Bis jetzt habe ich die Risiken in der Tierhaltung als überschaubar eingestuft», sagt Rico Kägi. Er hat auch nicht vor, seine Betriebsstrategie anzupassen, obwohl er die Entwicklung mit einer gewissen Sorge beobachtet: «Als Landwirt nehme ich diese ganzen Risiken auf mich.» Handel und Verarbeitung tragen in seinen Augen deutlich weniger Risiken als er als Urproduzent.

Schwankungen eines Betriebszweigs mit Versicherung abfedern

Auf Rico Kägis Betrieb bringt die Tierhaltung etwa 75 Prozent des Einkommens, der Ackerbau etwa 25 Prozent. «Mit meiner Versicherungslösung kann ich Schwankungen in diesem Betriebszweig ausgleichen», erklärt Kägi.

Deshalb bringen ihn Jahre wie 2024 auch nicht in grobe finanzielle Nöte: Die Erlöse aus der Tierhaltung seien in Ordnung gewesen, der Ackerbau habe aber stark gelitten. «Das Getreide war eine Katastrophe», sagt er. Er habe rund 40 Prozent weniger Weizenertrag gehabt, dazu rund 20 Prozent weniger Futtermais. Die Raps-erträge seien durchschnittlich gewesen, die Zuckerrüben eher schwach. Eine Entschädigung der Versicherung habe er beim Raps erhalten, der durch den Schneedruck gelitten habe. Der Minderertrag des Getreides hingegen sei nicht gedeckt gewesen.

Robert Finger hält Kägis Entscheide in Sachen Versicherung für nachvollziehbar: «Der Betrieb ist diversifiziert. Ein einziges schlechtes Jahr einer Kultur bedroht die Existenz nicht zwingend, sondern kann durch die anderen Betriebszweige ausgeglichen werden.» Anders sei dies bei hochspezialisierten Betrieben, die zum Beispiel voll auf Wein oder Beeren setzen würden. Solche Betriebe seien etwa durch Frost in ihrer Existenz bedroht und würden sich so gut als möglich dagegen versichern.

Zu bedenken gibt Rico Kägi, dass Prämien viel Geld kosten: «Wenn ich einen Zehntel des Ertrags für eine Prämie bezahle, muss ich mir überlegen, ob ich das vertreten kann.» Er ist mit seiner Versicherungslösung so weit zufrieden und auch bereit, gewisse Risiken selber zu tragen. «Das ist schliesslich auch im Privatleben so», sagt er.

Anpassungen gehören zum Risikomanagement

Zum Risikomanagement gehört gemäss Robert Finger auch, dass sich Betriebe an die steigenden Risiken anpassen. Dabei ist er zuversichtlich: «Das ist kein neues Phänomen, sondern liegt in der DNA der Landwirtschaft.» Wer in die Situation komme, dass sich eine Gunstlage verändere und stets zu trocken sei, werde die Betriebsstrategie anpassen.

Wichtig findet Finger, dass das Bewusstsein und das Wissen über Risikomanagement in Ausbildung und Beratung vorhanden sei. Landwirt Kägi fühlt sich gut versorgt mit Informationen und Angeboten dazu.

Einig sind sich die beiden, dass es auch Risiken gibt, die sich nicht versichern lassen – aber die unternehmerische Freiheit berühren. «Mich hindert die Politik teilweise daran, unternehmerisch zu wirtschaften», sagt Rico Kägi. Er sehe den Sinn der diversen Programme – zum Beispiel Extenso-Getreide – zwar durchaus. Doch die vielen Verpflichtungen, die daran geknüpft sind, würden ihn einschränken, wirtschaftlich und effizient zu produzieren. «Es gibt Jahre, da stimmen gewisse Programme einfach nicht», sagt er. Als Beispiel nennt er die Vorgabe, den Boden nach maximal sieben Wochen zu begrünen: «Im nassen Herbst 2024 war auf dem begrünten Boden eine nur schonende Bearbeitung nicht möglich.» Es musste stattdessen der Pflug eingesetzt werden: Das führte dazu, dass die angedachten und teilweise gemeldeten Programme ab- oder umgemeldet werden mussten.

Kägi sagt zwar, dass ihn die Politik teilweise daran hindere, unternehmerisch zu wirtschaften. Doch mit den aktuellen Produktpreisen brauche es Unterstützung, um ein positives Betriebsergebnis zu erwirtschaften. Er macht das zum einen an der fehlenden Wertschätzung dem Urprodukt gegenüber fest, zum anderen an den Strukturen in der Schweiz. Mit diesen werde es nie möglich sein, ein Produkt zu produzieren, das mit einem Importprodukt konkurrieren könne.

Politik als Risikofaktor, der stark belasten kann

Robert Finger versteht Rico Kägi gut. «Politik ist ein Faktor, der den Alltag der Landwirte stark beeinflusst und auch ein Risko darstellt.» Er nennt als Beispiel die Vorschriften zu Schnittzeitpunkten, welche auf den Tag genau festgelegt sind: «Mit dem Wetter, das sich so stark ändert, wird es für die Landwirte immer schwieriger, solche Vorgaben zu erfüllen.»

Dazu komme, dass die Politik alle vier bis acht Jahre ändere – wer aber z. B. in einen Stall oder Maschinen investiert habe, hätte diesen nach vier Jahren nicht abgeschrieben …

«Politik beeinflusst den Alltag der Landwirte stark und kann ein Risiko darstellen.»

Robert Finger, Professor für Agrarökonomie und Agrarpolitik, ETH Zürich

Politik gehört also zu den Risikofaktoren – und Rico Kägi sagt, dass er gut verstehen könne, wenn diese Unsicherheiten seine Berufskollegen auch psychisch belasten. «Als Landwirt muss ich enorm viel wissen und unter einen Hut bringen. Ich habe den Eindruck, dass das ganze System risikobehafteter ist als früher.»

In der Landwirtschaft stecke viel Kapital, es gelte, die Verpflichtungen gegenüber Gläubigern und Angestellten zu erfüllen. Das bringe Druck, der belasten könne.

Braucht es staatliche Unterstützung bei Versicherungen?

Welche Strategien könnten denn helfen, Landwirte zu entlasten? Sind Versicherungen oder zum Beispiel Prämienverbilligungen die Lösung? Denn seit 2025 gewährt der Bund Prämienverbilligungen für Ernteversicherungen. Bei den Risiken Trockenheit und Frost übernimmt der Staat bis zu 30 Prozent der Prämienkosten. Diese Prämienverbilligungen werden ohne zusätzlichen administrativen Aufwand direkt an die Versicherten weitergegeben. Der Ursprung der Idee liegt unter anderem in einer Motion von Johanna Gapany (FDP, FR).

Kritischer steht Robert Finger den Prämienverbilligungen gegenüber, obwohl er nicht glaubt, dass es die grosse Masse dazu bewegen werde, den Betrieb anders zu versichern. Dennoch: «Das ist ein Eingriff, dessen Auswirkungen wir uns genau ansehen müssen.» Es sei zwar sinnvoll, die Betriebe zu stützen, doch der administrative Aufwand im Hintergrund sei nicht zu unterschätzen, der Fokus auf Trockenheit und Frost sei zudem sehr spezifisch, die Risiken in der Schweizer Landwirtschaft jedoch vielfältig.

Die Prämienverbilligung findet Rico Kägi zwar wertschätzend: «Mir zeigt es, dass sich unsere Vertreterinnen und Vertreter für uns einsetzen und uns unterstützen.» Doch die Argumentation von Robert Finger, dass es das Verhalten der Betriebe nicht verändern werde, kann er nachvollziehen.

Robert Finger bezweifelt auch, ob mit der Prämienverbilligung die Ziele der Agrarpolitik gestützt würden. Denn nötig ist aus seiner Sicht eine umfassende Strategie in Sachen Klimarisiken: Wie werden Landwirte unterstützt, die Anpassungen machen, statt sich «einfach» auf Versicherungen zu verlassen? Denkbar findet er, dass der Staat als Rückversicherung von Versicherungen handelt und damit Risiken wie Dürren absichert, die nicht nur für Landwirte, sondern wegen der enormen Schadenssummen auch für Versicherungen existenzbedrohend sein können.

Technische Hilfsmittel können Versicherungen unterstützen

Dürren etwa bringen Versicherungen nicht nur finanziell, sondern auch personell an Grenzen, wenn es um die Schadensinspektion geht. Wetterindexversicherungen funktionieren ohne Schadensaufnahme, schnell, günstig und unkompliziert – bringen aber als Nachteil mit sich, dass sie sich eben «nur» am Index orientieren. «Wer sich so versichert, kann im Ausnahmefall einen Schaden haben, ohne dass dieser vom Index erfasst wird, und bekommt keine Auszahlung», sagt Robert Finger.

Rico Kägi hat die Schadenkontrolleure bis jetzt als effizient und speditiv erlebt. «Das sind erfahrene Praktiker, die Hilfsmittel einsetzen und mehrmals kontrollieren.» Er habe das 2024 gesehen, als der Schnee seinen Raps schädigte.

«Gewisse Risiken gehe ich als Landwirt bewusst ein. Das gehört für mich dazu.»

Rico Kägi, Landwirt, Winterberg ZH

Technische Hilfsmittel wie Satelliten oder Schadenserfassung mit dem Smartphone könnten in Zukunft eine weitere Unterstützung sein, sagt Finger. Da Versicherungen auch in Zukunft bedeutsam sind, findet er technische Innovationen sinnvoll.

Blickt Kägi in die Zukunft, ist er durchaus bereit, auch weiterhin unternehmerische Risiken einzugehen. «Das gehört für mich dazu.» Er entscheide nach einer Beratung, ob er ein Risiko absichere oder eingehe.

«Betriebe müssen effizient mit Risiken umgehen», bestätigt Finger. Eine Pauschalisierung, ob eine Versicherung sinnvoll sei oder nicht, lasse sich nicht geben: «Das ist die Freiheit jedes Unternehmens.»

So funktioniert eine Wetterindexversicherung

Bei indexbasierten Wetterversicherungen erhalten LandwirtInnen eine Auszahlung, sobald gewisse Witterungsereignisse (Hitze, Frost usw.) eintreten. Die Auszahlung hängt von einem Index ab, nicht vom eingetretenen Schaden. Der Index spiegelt gewisse Wetterbedingungen wider (z.B. aufsummierte Niederschlagsmengen, Temperatursummen). Daher sind diese Versicherungslösungen nicht nur für Ackerkulturen, sondern auch für Futterbau interessant und im Portfolio der Schweizer Hagel zu finden.

[IMG 2]

THG Kägi-Frey

Rico Kägi, Hanspeter Frey, Winterberg ZH

LN: 70 ha (ÖLN-Gemeinschaft)

Kulturen: Weizen, Gerste, Raps, Zuckerrüben, Sonnenblumen, Mais

Tierbestand: 80 Milchkühe

Weitere Betriebszweige: Biogas Lindau AG

Arbeitskräfte: Zwei Lehrlinge, ein Angestellter, Stefanie Kägi (Ehefrau) unterstützt, Bea Kägi (Mutter von Rico Kägi) erledigt die Administration