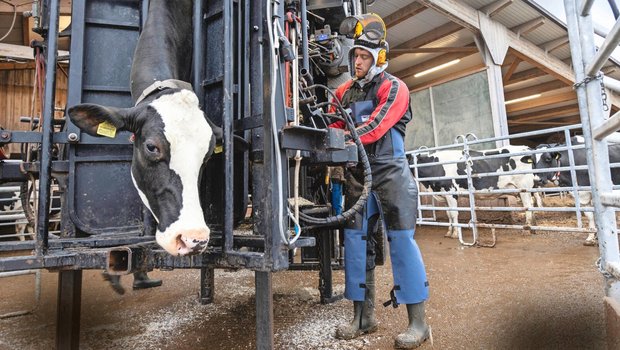

Muskel-Skelett-Erkrankungen, Haut- oder Lungenprobleme wie Asthma oder «Farmerlunge»: Das sind gemäss der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft BUL drei der häufigsten Berufskrankheiten bei LandwirtInnen. Dazu kommen Gehörschäden, Zoonosen (durch Tiere übertragene Krankheiten) oder Krankheiten als Folgen von Zeckenstichen. Als Berufskrankheiten gelten Krankheiten, die bei der beruflichen…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 5 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.