Kurz & bündig

- Der GEA-Melkroboter Monobox R 9500 wurde bei der Familie Brügger im bestehenden Melkstand platziert.

- Die kompakte Bauweise des Melkroboters minimierte die baulichen Anpassungen.

- Die vorhandene Melkgrube blieb bestehen und erleichtert nun die Betreuung der Kühe in der Melkbox.

- Der ebenfalls vorhandene Warteraum kann als Separationsbox für die Kühe genutzt werden, die im Melkroboter betreut werden.

- Michael Brügger optimiert die Einstellungen des Melkroboters regelmässig und passt sie jeder Kuh individuell an

Michael Brügger will Vollgas geben: «Wir haben deshalb in einen Melkroboter investiert. Die Alternative war, die Milchproduktion einzustellen und den Stall für die Mutterkuh-Haltung anzupassen.» Jetzt ist er dabei, den elterlichen Hof zu übernehmen.

[IMG 1]

Als die Familie Brügger Mitte 2015 die Zukunft des Betriebs plante, fiel der Entschluss rasch zugunsten der Milchproduktion. Man nahm sich dann jedoch genügend Zeit, die ideale bauliche Lösung im 21-jährigen Stall zu finden, um den bisherigen Melkstand mit 2 × 3-Fischgräten zu ersetzen.

Fortfahren konnte man mit der bestehenden Technik nicht mehr, zu vieles hätte erneuert werden müssen. Zudem war für Michael Brügger klar, dass die Fortsetzung der Milchproduktion nur mit einem Melkroboter in Frage kommt.[IMG 3]

Mittlerweile steht der Roboter seit 2,5 Jahren im Einsatz. Brügger schätzt die Vorteile, welche das Verfahren bietet und dass er nicht mehr täglich um 5 Uhr mit dem Melken beginnen muss. «Wenn alles rund läuft, erlaube ich mir am Wochenende auch mal, etwas später aufzustehen.» Die Arbeit teilt er sich mit seinem Vater Heinz.

Meldet der Roboter eine Störung, lastet die Verantwortung somit nicht nur auf einer Person. Mit der Funktions-Sicherheit sind Brüggers sehr zufrieden. Nur rund alle zwei Monate ist es notwendig, nachts aufzustehen, um einen Alarm zu beheben.

«Mir war von Anfang an bewusst, dass der Umgang mit den Tieren und die Betreuung mit dem Roboter nicht weniger wird als mit dem Melkstand. Hat man im Melkstand das morgendliche und abendliche Melken erledigt, ist die Arbeit gemacht. Der Roboter arbeitet rund um die Uhr und man hat keinen so klaren Rhythmus.»

Aber das sei gut, ergänzt Michael Brügger, so hätten die Tiere mehr Freiheiten. Verbunden mit dem Einbau des GEA-Melkroboters wurde der Stall mit 20 Aussen-Liegeboxen ergänzt. Gegenüber vorher 50 Tierplätzen hat es heute deren 70. Die Plätze sind zurzeit noch nicht ganz ausgeschöpft, da Brüggers den Bestand durch eigene Nachzucht vergrössern.

[IMG 4]

Die Melkgrube blieb erhalten und wird für Behandlungen genutzt

Es gab verschiedene Vorschläge für den Umbau vom Melkstand zu einem Stall mit Melkroboter. Michael Brügger und sein Vater Heinz entschieden sich letztlich für einen Melkroboter der Marke GEA. Der Grund lag in der Planung von GEA, welche vorsah, den Roboter im bisherigen Melkstand zu platzieren. Dies war dank der kompakten Bauweise der GEA-Monobox möglich.

In die Melkgrube wurde ein Spickel mit Beton aufgefüllt. Dort steht nun der hintere Teil der Melkbox. Der vordere Teil liegt auf dem bisherigen Melkstand-Boden auf. Dass am bisherigen Melkstand keine weiteren Anpassungen notwendig waren, hat die Familie Brügger gefreut.

[IMG 5]So war es möglich, die bereits vorhandene Bodenheizung der bisherigen Einrichtung weiterhin nutzen zu können. «Damit war der Umbau nicht nur baulich ein Kinderspiel. Die bisherige Melkgrube bringt mir einen grossen Nutzen, wenn ich beispielsweise die Kamera oder das Melkzeug reinige, Kühe trockenstelle oder wenn es nötig ist, beim Ansetzen eines Rinds zu unterstützen. Ich kann die Arbeiten auf bequemer Höhe erledigen», sagt Brügger.

Was nicht geplant war, sich aber so ergeben hat, zeigt sich also als praktischen Nutzen. Auch für Service-Tätigkeiten sei die Arbeitshöhe dank der Grube tipptop.

Im bestehenden Stall wurde nahezu nichts verändert, um den Melkroboter zu platzieren. Der Melkstand an der Front des Stalls war auch perfekt gelegen für die künftigen Abläufe mit dem automatischen Melksystem.

Dadurch konnten auch die meisten Einrichtungen des Tierverkehrs weiterhin genutzt werden. Der alte Warteraum könnte auch für einen gelenkten Tierverkehr genutzt werden: Die Tiere können von der Weide kommend nur zum Fressgitter gelangen, wenn sie den Weg via Warteraum und dem Melkroboter gehen.

Der GEA-Berater rät von einem gelenkten Tierverkehr ab

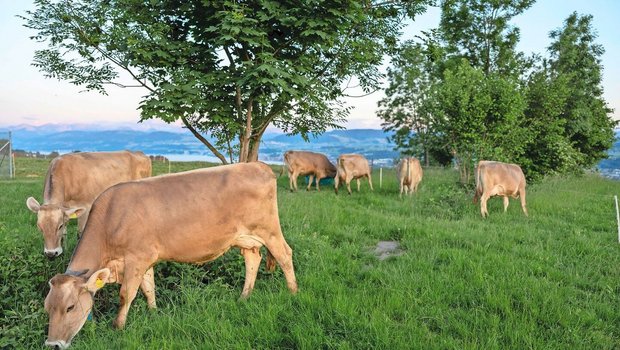

Darauf verzichtet Brügger aber. Seine Kühe können sich frei bewegen und sie halten die Melktermine auch so ein. Diese liegen bei rund 2,8 Melkungen pro Tier und Tag und weiden noch zusätzlich.

Auch GEA-Verkaufsgebietsleiter Stefan Schlauri rät von einem gelenkten Tierverkehr ab: «Es braucht zusätzliche Selektions-Tore und viel Technik und Sensorik. Das verursacht höhere Kosten. Das Geniale bei GEA ist, dass wir für jeden Stall/Landwirt die passende Lösung haben.»

Auch wenn Michael Brügger den Warteraum mit dem neuen Melkroboter nicht täglich nutzt, möchte er nicht darauf verzichten. «Wenn ich ein Tier behandeln oder es manuell melken will, führe ich es in den Warteraum. Ich kann auch mehrere Tiere dort einstellen und dann eines nach dem anderen in den Melkstand nehmen und dort betreuen.» Dadurch lässt sich der Tierbestand effizient betreuen.

Manchmal kommt es gegen Ende der Laktation vor, dass eine Kuh ihre Melkzeiten nicht einhält. Auch in diesem Fall hilft der Warteraum, indem die Kuh dorthin gebracht wird und sie nur durch den Melkroboter in den Stall zurück kann. «Auch hier kann ich viel Zeit einsparen, weil ich in einer solchen Situation nicht jedes Tier einzeln in die Melkbox führen muss. Besonders wenn es an einem Tag mehrere Tiere sind, kann ich sie in den Warteraum führen und die Arbeit ist erledigt.»

Was hier praktisch tönt, heisst natürlich nicht, dass täglich solche manuellen Eingriffe in den Tierverkehr notwendig wären. Brügger warnt sogar davor: «Man sollte eine Kuh nicht zu oft zum Melken holen, sonst gewöhnt sie sich daran und wartet, bis sie abgeholt wird.»

[IMG 6]

Die Kühe von Michael Brügger wussten, wo gemolken wird

Weil der Roboter im alten Melkstand steht, wussten die Kühe von Anfang genau, wo gemolken wird. Sie gehen vom Laufhof durch denselben Eingang, wie sie es schon vorher taten.

Die Gewöhnung an das automatische Melken war dann ziemlich einfach. «Wir hatten kaum Probleme», sagt Michael Brügger. «Die Technik und die Kühe passten gut zusammen und wir mussten nur selten einzelne Tiere von Hand zum Melken führen.»[IMG 7]

Alle bisherigen Kühe haben sich an den Roboter gewöhnt und nutzen den Roboter rund um die Uhr. «Nur die älteste Kuh im Stall hält stur an zwei Melkzeiten fest», schmunzelt Michael Brügger.

Tagsüber sind die Holstein-Kühe auf der Weide. Nebst dem Weiden wird vor allem eine Total-Misch-Ration (TMR) verfüttert. Die durchschnittliche Milchleistung liegt etwas über 9500 Kilogramm. Die Industriemilch wird an die Emmi geliefert.

Melkroboter optimal an verschiedene Tier anpassen

Michael Brügger beobachtet die Tiere beim Melken oft. Er kann dadurch rasch reagieren und Einstellungen optimieren. So nutzt er die Möglichkeit, die Länge des Melkstandes an jedes Tier in drei Stufen anzupassen. Startet ein Jungtier in die zweite Laktation, macht er die Box meist etwas grösser. Auch die Melkberechtigungen haben einen grossen Einfluss auf die Funktion des Roboters. Frisch laktierende haben nach 6 Stunden die nächste Melkberechtigung. Altmelkende erst nach 11 Stunden. Damit wird der Roboter entlastet und weil die Euter voller sind, kann er leichter anhängen. Solche Einstellungen können entweder direkt an der Maschine, am Handy oder am Stall-Computer vorgenommen werden.

Wie viele andere Roboter-Betriebe hat auch Michael Brügger festgestellt, dass die Tiere durch diese Melkweise ruhiger sind. Weil nicht mehr zweimal am Tag die gesamte Herde durch den Melkstand geschleust wird, sind die Tiere entspannter. Auch die Eutergesundheit von Brüggers Kühen hat sich verbessert, weil die Euter nicht mehr so voll werden.

Der Landwirt lernt zu begreifen, wie der Melkroboter «denkt»

Michael Brügger absolvierte vor seiner landwirtschaftlichen Ausbildung eine Lehre als Landmaschinenmechaniker. Deshalb traut er sich etwas zu bei den Einstellungen des Melkroboters. Auch erkennt er die Zusammenhänge, wenn etwas nicht mehr rund läuft und kann Störungen rasch orten, beispielsweise eine verschmutzte Kamera. Auch macht er die Unterhalts- und Service-Arbeiten selbst.

«Mit der Zeit lernt man zu begreifen, wie der Roboter denkt. Das hat auch dazu geführt, dass ich beispielsweise auch das Kamerabild anschaue, sollte ein Euter einmal nicht gut erreichbar sein. Wir hatten einige Male Probleme mit dem Ansetzen. Durch das Kamerabild habe ich gesehen, dass die kurz gestutzten Schwanzspitzen zum Teil wie Zitzen aussehen, was alles durcheinanderbrachte. Das Problem lösten wir, indem wir nun einen Haarbusch stehen lassen.»

Michael Brügger hat während der Nacht auch viele unwichtige Alarme ausgeschaltet. Das führt zu den wenigen Störungen. Gibt es bei einer Kuh regelmässig Probleme beim Ansetzen, stellt Brügger sie auf «Handansetzen». Das heisst, der Roboter versucht das Ansetzen nur dann, wenn jemand dabei ist. Dass man die Melkzeiten eines solchen Tieres jedoch besonders im Griff haben muss, versteht sich von selbst.

Die Milcherkennung mit dem Leitwert nutzt Brügger für die Tierbetreuung. Der Wert gibt bereits zu einem frühen Stadium einen Hinweis auf die Eutergesundheit. Es reicht in einer solchen Situation oftmals, die Tiere mit einer Salbe zu behandeln. Stefan Schlauri ergänzt, dass der Wert sehr gut geeignet sei, um Tiere in einem frühen Stadium homöopathisch zu behandeln.

[IMG 8]

Ein Becher für alle Fälle

Der Inline-Melkbecher von GEA erledigt vom Reinigen bis zum Dippen alles in einem Becher. Der Becher wird angesetzt, reinigt und trocknet die Zitzen. Der Milchfluss erfolgt einzeln mit jedem Viertel, wo verschiedene Parameter der Milchqualität gemessen werden. Anhand der Werte wird das Viertelgemelk in den Sauber-Tank, für die Kälber oder ins Gülleloch geleitet.

Nach dem Melkvorgang wird ein Zitzen-Dippmittel eingesetzt und der Melkbecher abgenommen. Michael Brügger schätzt am Inline-Melkbecher, dass pro Zitzen nur einmal ein Becher angehängt wird. Dies beschleunigt den Prozess und der Melkarm bewegt sich weniger unter der Kuh. Mit einer 5 G-Wärmebildkamera dauert der Ansetz-prozess 30 bis 45 Sekunden. Der Preis der GEA Monobox Dairy Robot R 9500 liegt je nach Ausstattung zwischen 180 000 und 220 000 Franken.

Betriebsspiegel der Familie Brügger

Michael Brügger, Madiswil BE

LN: 56 ha

Kulturen: Getreide, Mais, Kunstwiese, Weiden, Siloballenproduktion für den Eigenbedarf

Tierbestand: 70 Milchkühe Holstein, 30 Aufzuchtrinder

Arbeitskräfte: Heinz und Michael Brügger