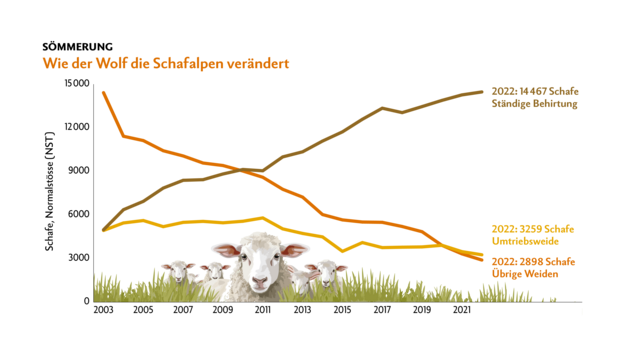

In der Landwirtschaft ist der Wolf mittlerweile ein Dauerthema – und das nicht ohne Grund. Die Population des grauen Grossraubtiers hat in den letzten Jahren stetig zugenommen: 2021: 20 Rudel mit 150 Wölfen 2022: 26 Rudel mit 250 Wölfen 2023: etwa gleich grosse Population 2022 rissen die Wölfe 1'569 Nutztiere und auch im Sommer 2023 machten Riss-Meldungen Schlagzeilen. Hat der Herdenschutz versagt? Davon…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 5 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.